Geniale Erfindungen – Dieses Gerät kennst du aus dem Chemieunterricht

Eine besonders hohe Temperatur wird bei einer Vielzahl von chemischen Versuchen, Proben oder allgemein zum Erhitzen von Stoffen und Gemischen benötigt. Damit der Durchführende zugleich beide Hände zur freien Verfügung hat, kommt hierbei für gewöhnlich ein Bunsenbrenner zum Einsatz. Das nach Robert Wilhelm Bunsen benannte Gerät ist ursprünglich eine Erfindung des englischen Experimentalphysikers Michael Faraday, welche noch heute in jedem Labor ihren festen Platz hat. Durch ihre Konstruktion mit einem stabilen Standfuß, in Kombination mit einer regulierbaren Flamme, kann so die benötigte Temperatur jederzeit gezielt und auch über einen längeren Zeitraum erzeugt werden.

Funktionsweise

Das zugrunde liegende Prinzip des Bunsenbrenners ist so einfach wie genial. Ein Gas wie etwa Butan oder Propan wird gemäß der Funktionsweise einer Strahlpumpe genutzt, um die Umgebungsluft anzusaugen und in der Folge mit dieser vermischt zu werden. Beim Austritt aus dem nachgelagerten Brennerrohr wird das entstandene Gemisch dann gemeinsam entzündet und verbrannt. Durch die Regulierung der maximalen Luftzufuhr und somit des zugeführten Sauerstoffs lässt sich die Hitze der entstehenden Flamme exakt einstellen. Dadurch erreichen die kleinen Gasbrenner einen großen Temperaturbereich von etwa 350 – 1000° C. Die entstehende Flamme lässt sich dabei in zwei grundlegende Bereiche unterteilen.

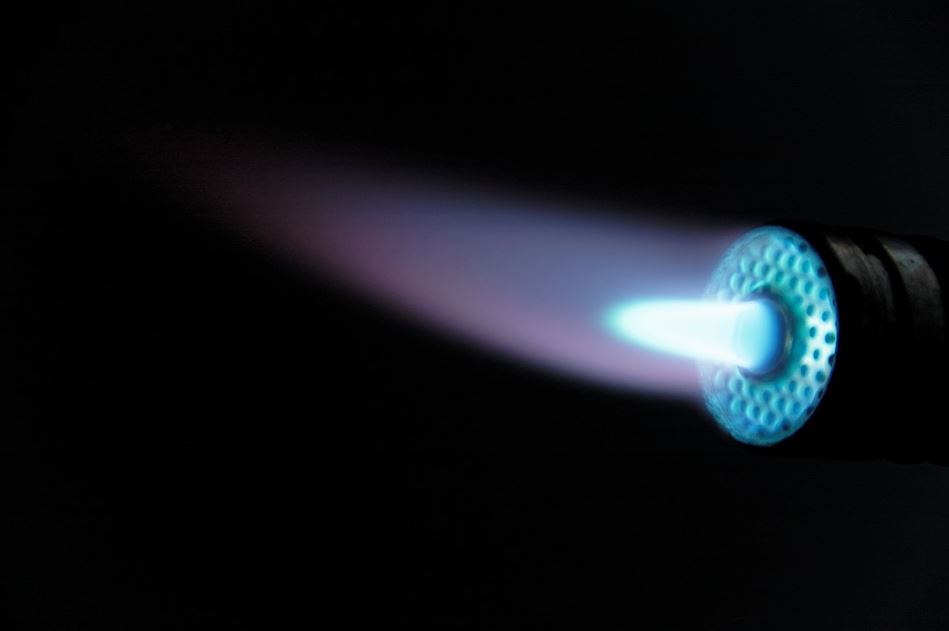

Bei geringer Zufuhr von Luft vermischt sich diese erst am Ende des Brennerrohrs mit dem Gas und erscheint als leuchtende Flamme, auch Diffusionsflamme genannt. Diese entwickelt eine vergleichsweise geringe Temperatur und verbrennt flackernd und gelb. Durch Erhöhung der Luftzufuhr vermischen sich Gas und Luft bereits innerhalb des Brenners und sind somit deutlich energiereicher. Diese Vormischflamme verbrennt in der Folge blau und bei deutlich höheren Temperaturen. Grundsätzlich wird dabei die entstehende Flamme in drei Bereiche unterteilt: Den Kern, Mantel und den nahezu unsichtbaren Flammensaum, welcher sich um den Mantel anlagert. Dabei wird bei leuchtender Flamme im Mantelbereich die höchste Temperatur erzeugt, da hier das Gas nahezu vollständig verbrannt wird, indem es erneut in Kontakt mit der Umgebungsluft gelangt.

In Bezug auf die Vormischflamme gilt jedoch das Gegenteil, da das Gemisch bereits stark angereichert ist, entsteht die höchste Temperatur hier am Übergang zwischen Kern und Mantel, an der Spitze des deutlich zu erkennenden inneren Flammenkegels. Durch ihre einfache Konstruktion und wenige bewegliche Teile gelten Bunsenbrenner gemeinhin als besonders verlässlich, wartungsarm und sind in einer Vielzahl von Situationen einsetzbar.

Einsatzbereich und Formen

Die einfach zu regulierende Hitze kommt bei einer Vielzahl von chemischen Verfahren zum Einsatz, darunter diverse Vorproben, wie etwa die Knallgasprobe oder einer Überprüfung mittels Flammenfärbung. Ebenso dienen sie zum gleichmäßigen oder gezielten Erhitzen, weswegen sie sogar Anwendung in der Molekularküche finden. Auch für einfache Glaserarbeiten wie dem Abschmelzen von Schnittstellen kommen sie regelmäßig zum Einsatz. Ebenso auch in weiteren Laborbereichen, da in der direkten Umgebung der Flamme ein steriler Bereich erzeugt werden kann.

Neben der typischen Bauform des Bunsenbrenners sind noch weitere Modelle gebräuchlich, die oftmals fälschlich, ebenfalls unter diesem Oberbegriff zusammengefasst werden. Das bekannteste Beispiel ist der Teclubrenner, der aufgrund einer charakteristischen konischen Verbreiterung des Brennerrohrs an der Unterseite eine bessere Durchmischung ermöglicht. Dadurch kann die austretende Flamme eine Temperatur von bis zu 1500° C erreichen. Oftmals werden deshalb im Chemieunterricht an Schulen tatsächlich bevorzugt Teclubrenner eingesetzt.